Жанры

Игорь Николаевич Сухих — доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского университета, писатель, критик. Автор многочисленных исследований по истории русской литературы XIX–XX веков, в том числе книг «Проблемы поэтики Чехова», «Чехов в жизни: сюжеты для небольшого романа», «Сергей Довлатов: Время, место, судьба», «От… и до… Этюды о русской словесности», «Структура и смысл: Теория литературы для всех» и др., а также полюбившегося учителям и учащимся трехтомника «Русская литература для всех».

Двухтомник «Русский канон: Книги XX века» — итог «известной культурной игры» в составление списков «книг, которые должен прочесть каждый образованный человек, прежде чем умереть», «ста лучших романов», «двадцати великих поэтов» и т. д. Произведения, которые стали классикой XX века, преодолели свое время и сегодня читаются как свидетельства, пророчества, провокация. Тридцать очерков представляют русскую литературу XX века поверх барьеров — от «Вишневого сада» А. Чехова и «Петербурга» А. Белого до «Заповедника» С. Довлатова и «Генерала и его армии» Г. Владимова. Написанная в свободной эссеистической манере, книга адресована всем любителям русской словесности.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Игорь Николаевич Сухих — доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского университета, писатель, критик. Автор многочисленных исследований по истории русской литературы XIX–XX веков, в том числе книг «Проблемы поэтики Чехова», «Чехов в жизни: сюжеты для небольшого романа», «Сергей Довлатов: Время, место, судьба», «От… и до… Этюды о русской словесности», «Структура и смысл: Теория литературы для всех» и др., а также полюбившегося учителям и учащимся трехтомника «Русская литература для всех».

Двухтомник «Русский канон: Книги XX века» — итог «известной культурной игры» в составление списков «книг, которые должен прочесть каждый образованный человек, прежде чем умереть», «ста лучших романов», «двадцати великих поэтов» и т. д. Произведения, которые стали классикой XX века, преодолели свое время и сегодня читаются как свидетельства, пророчества, провокация. Тридцать очерков представляют русскую литературу XX века поверх барьеров — от «Вишневого сада» А. Чехова и «Петербурга» А. Белого до «Заповедника» С. Довлатова и «Генерала и его армии» Г. Владимова. Написанная в свободной эссеистической манере, книга адресована всем любителям русской словесности.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Серебряный век русской литературы подарил читателю множество вдохновенных произведений о Крыме. В этом сборнике представлена проза одиннадцати писателей. Среди них Максимилиан Волошин, Марина Цветаева, Валерий Брюсов, Максим Горький, Александр Куприн, Михаил Булгаков. В их текстах оживает великолепная крымская природа, шумит море, ослепительно светит солнце, зовут к себе горы-великаны. Читатель побывает в Ялте и Балаклаве, Коктебеле и Бахчисарае, Севастополе и Феодосии, поднимется на Ай-Петри и Карадаг, подышит морским воздухом и окунется в незабываемую атмосферу волошинского дома.

«Любовник леди Чаттерлей» — книга, за чтение которой в начале тридцатых годов прошлого столетия можно было угодить в тюрьму. Роман изымали из продажи и уничтожали его.

«Эммануэль» — фильм, которому было отказано в прокате по причине его непристойности.

Дэвид Лоренс и Сильвия Кристель, писатель и актриса… Разминувшиеся во времени, оба они преступили границы дозволенного и вышли к публике нагими, оба подверглись осуждению и преследованию со стороны цензоров и власть предержащих…

Мария Аксёнова хорошо известна как автор и издатель «Энциклопедии для детей Аванта+», автор и ведущая популярной телепрограммы «Знают ли русские русский?». Она академик РАЕН, лауреат премии Президента РФ в области образования.

Говорить на родном языке для нас так же естественно, как дышать. Но насколько хорошо мы знаем русский?

Истории о происхождении слов увлекательнее любого романа и таинственнее любого детектива. Перед вами — удивительные приключения слов. Почему пресса бывает «жёлтой», а рынок — «блошиным»? Как слово «липовый» появилось в значении «фальшивый»? Почему ворона — птица, которая своего уж точно не упустит, а то и чужое прихватит, — стала символом ротозейства? А молодёжный жаргон — это хорошо или плохо?

«Одеть» или «надеть»? «Сходить» или «выходить»? «Кушать» или «есть»? Мы без конца поправляем и одёргиваем друг друга. А всё-таки, как правильно сказать? Какие ошибки мы «ловим» из радио- и телеэфира чаще всего? И над какими работал ещё Пушкин?

Трудно безупречно говорить по-русски. Ошибки допускают самые грамотные люди. Главное — стараться их исправлять, постигать логику языка, интересоваться его историей и бесконечно наслаждаться его красотой.

Перед вами — второе издание книги, с новыми материалами о невероятном русском языке.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Марина Королёва — журналист, филолог, кандидат филологических наук, профессор НИУ ВШЭ, признанный специалист по современной речевой норме. Читатели, слушатели, зрители знают ее по программам «Говорим по-русски» и «Как правильно» на радиостанции «Эхо Москвы», еженедельным авторским колонкам в «Российской газете», рубрикам и экспертным интервью на телеканалах «Карусель» и «Культура». Она является автором книжных бестселлеров, среди которых «Чисто по-русски: говорим и пишем правильно». Активно работает в соцсетях. Создала подкаст «Чисто по-русски с Мариной Королёвой».

Книга «Русский в порядке» — это практические рекомендации всем, кто хочет хорошо говорить и правильно писать. В ней рассказывается о самых интересных, трудных и спорных аспектах современного русского языка, о наиболее распространенных ошибках: анфас или в анфас, афера или афёра, банкнот или банкнота… Вы узнаете, как правильно произносятся определенные слова, где поставить ударение, что означают те или иные выражения, слова и термины.

Будучи перегруженными информацией, мы всегда ищем быстрый ответ. Именно поэтому книга выстроена в форме карточек (ведь так легко запоминать «глазами»), имеющих небольшой сопроводительный текст.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Книга литературоведа Константина Васильевича Мочульского посвящена жизни и творчеству известного русского символиста Андрея Белого. Автор прослеживает жизненный путь поэта с детских лет до последних дней жизни, рассказывает о его творческой деятельности и взаимоотношениях с товарищами по литературному цеху, уделяя особое внимание проблемам философского содержания его творчества.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

История о Гарри Поттере — одна из самых популярных среди когда-либо написанных. В чем секрет такого ошеломляющего успеха? Известный «поттеровед» Джон Грейнджер убедительно показывает, что разгадка популярности таится глубже увлекательного сюжета или удачного маркетинга: «Гарри Поттер» отвечает насущной потребности современного читателя в духовных смыслах и обращается к ключевым образам и архетипам христианской культуры. Автор приглашает к увлекательному путешествию по всем семи книгам поттерианы и разбирает основные сюжетные ходы и образы, расшифровывая их символическое значение и показывая, какую вечно актуальную историю на самом деле рассказывает Джоан Роулинг.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Стефан Цвейг — классик австрийской литературы, автор великолепных психологических новелл и беллетризированных биографий, переведенных на все языки мира. Его биографии сочетают в себе художественную красоту стиля и верность истории. В настоящее издание вошли увлекательные биографии трех писателей, которые, по словам автора, являются «единственными великими писателями-романистами девятнадцатого века», — Бальзака, Диккенса и Достоевского. Поясняя свой выбор, Цвейг пишет: «Писателем-романистом в последнем, высшем смысле является лишь энциклопедический гений, всеобъемлющий художник, который… строит целый космос и противопоставляет земному миру собственный мир с собственными типами, собственными законами тяготения и собственным звездным небом… Каждый из таких художников в обилии созданных им образов являет некое жизнеощущение, некий закон жизни, столь единый и цельный, что он становится новой формой мира».

В книгу также вошел знаменитый очерк о жизни великого гуманиста эпохи Возрождения «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского».

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Эссе известной французской писательницы, задумавшейся о том, как создавались великие истории, начиная с произведений Античности и заканчивая романами Умберто Эко и популярными сюжетами о Супермене. В литературе ее интересует многое. Что считается хорошим сюжетом? Какое место в литературном каноне отводится женским персонажам и изображению их тел? И при чем здесь женское творчество и патриархат? Что больше всего раздражает в Анне Карениной? Как современная политика влияет на литературное высказывание? Зенитер с юмором, а иногда и с едкой иронией рассуждает о силе художественного слова, а также раскрывает писательскую кухню. Ее эссе увлечет всех, кто хочет научиться создавать истории или просто любит читать и смотреть кино. Потому что само это эссе — захватывающая история.

«Увлечь за 100 слов» — настоящий подарок людям, которые одержимы книгами и любят слова. Это находка для писателей, блогеров, рекламщиков — всех тех, кто имеет дело с текстами.

Луиза Уиллдер двадцать пять лет проработала копирайтером в британском издательстве Penguin Books. За это время она, по собственным подсчетам, написала около пяти тысяч блербов (рекламных текстов для книжных обложек). В своем искрометном исследовании она делится секретами их создания и рассказывает, как выразить мысль в нескольких словах, а главное — как сделать так, чтобы читатель, единожды посмотрев на книгу, не захотел ее выпускать из рук. А еще она расследует распри между авторами, выявляет писательские уловки, обсуждает названия романов и учит, как преодолевать трудности чтения классической литературы.

Центральную часть сборника составляют статьи о творчестве Даниила Хармса: перекличках с творчеством А. А. Блока, взаимоотношениях с поэтом Н. А. Клюевым, друзьями по ОБЭРИУ, обстоятельствах, приведших к аресту и смерти в тюремной больнице.

Вместе с тем в книгу вошли статьи о писателях XVIII–XX веков: знаменитом поэте И. С. Баркове; попытке пропагандистского использования творчества А. С. Пушкина для воспрепятствования цензурной реформе 186о-х годов; о Н. С. Гумилеве и обстоятельствах, предшествовавших его гибели; о неизвестных сторонах творчества М. М. Зощенко; травле прозаика Л. И. Добычина, приведшей к его таинственному исчезновению в 1936 году; о странной судьбе публикаций и трактовках содержания редкого в творчестве детского писателя Б. С. Житкова его «взрослого» романа «Виктор Вавич»; о творчестве Б. Ш. Окуджавы, разносторонних талантах А. М. Кондратова — последнего советского футуриста и других.

Работы В. Н. Сажина основаны преимущественно на многочисленных архивных источниках.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

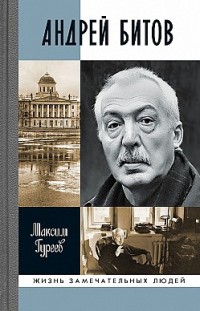

Писательская слава Андрея Георгиевича Битова (1937–2018) никогда не была громкой, но без его романов «Пушкинский дом», «Человек в пейзаже», «Улетающий Монахов» трудно представить современную русскую литературу. Битов ушел от нас совсем недавно, и эта книга является, по сути, первой его биографией. Притом необычной — ее автор, прозаик и режиссер-документалист Максим Гуреев, выстраивает свое повествование как сценарий неснятого Битовым фильма, в который вплетаются цитаты из произведений писателя, воспоминания о нем, голоса современников, рисующие живой и разносторонний портрет памятного многим мастера слова.

Предлагаемая вниманию читателя книга — первое славяноязычное введение в историю сексуальной культуры арабского Востока. О том, каким было арабское искусство любви, кто написал первую семитскую «Кама-сутру» и на чём основывался «эротический разум» доисламского кочевника — на языке философского эссе рассказывает Фарис Османович Нофал — востоковед, философ, литературовед и писатель, автор десятков работ по истории восточной литературы.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Александр Павлович Чудаков (1938–2005) — известный литературовед и писатель, крупнейший исследователь творчества Антона Чехова.

В монографиях «Поэтика Чехова» (1971) и «Мир Чехова: возникновение и утверждение» (1986) он рассматривает все творчество писателя как целостную систему, описывая свойства разных ее уровней — от предметного до идейного, на основе собранного им статистического материала. Под чуткий взор исследователя попадают взаимоотношения персонажей и повествователя, выбор сюжетов и средства детализации художественного пространства.

Книга также содержит биографию Александра Павловича, которую написали жена автора Мариэтта Омаровна Чудакова (литературовед, критик, писательница) и его коллега Ирина Гитович (чеховед, историк литературы, критик, текстолог).